日本刀は、その美しさと技術の高さから、世界中で愛されています。私たちは、日本刀の歴史や文化に触れることで、その魅力をより深く理解することができます。特に、各刀の名前には特別な意味や背景があり、それぞれの刀が持つ物語を知ることで、刀への興味が一層深まります。

日本刀の歴史

日本刀の歴史は、技術や文化の影響を受けながら、数世代にわたって進化してきました。各時代の特性を理解することで、日本刀の魅力がさらに明らかになります。

古代の日本刀

古代の日本刀は、主に以下の特徴があります。

中世の日本刀

中世の日本刀は、さらなる進化を遂げました。

近世の日本刀

有名な日本刀の名前

日本刀には多くの名刀が存在し、それぞれに独自の特徴や歴史があります。以下に主な名刀をリストアップします。

名刀一覧

- 大典太 – 鎌倉時代に製造された名刀で、重要文化財に指定されています。

- 正宗 – 日本刀の中でも最も有名な刀匠の一人で、彼の作品は高い評価を受けています。

- 寿命 – 明治時代に作られた名刀で、芸術としての価値が強調されています。

- 村正 – 古くから伝わる名刀で、多くの伝説に登場します。

- 名刀正宗光忠 – 戦国時代に活躍した刀匠による作品で、戦士の武器として使用されました。

- 国広 – 日本の伝統文化を代表する刀匠によって製造された作品です。

刀匠とその作品

- 正宗 – 神奈川県の刀匠で、その刀は非常に鋭く、精巧です。

- 長曽根虎徹 – 彼の作品は、特に使いやすさが評価され、武士に好まれました。

- 一文字 – 繊細なデザインが特徴で、細部にこだわった作りがされています。

- 兼光 – 文献に記載されている数少ない刀匠の一人で、その技は後世に影響を与えました。

- 岡崎 – 彼の刀は、美術品としても評価され、コレクターに人気があります。

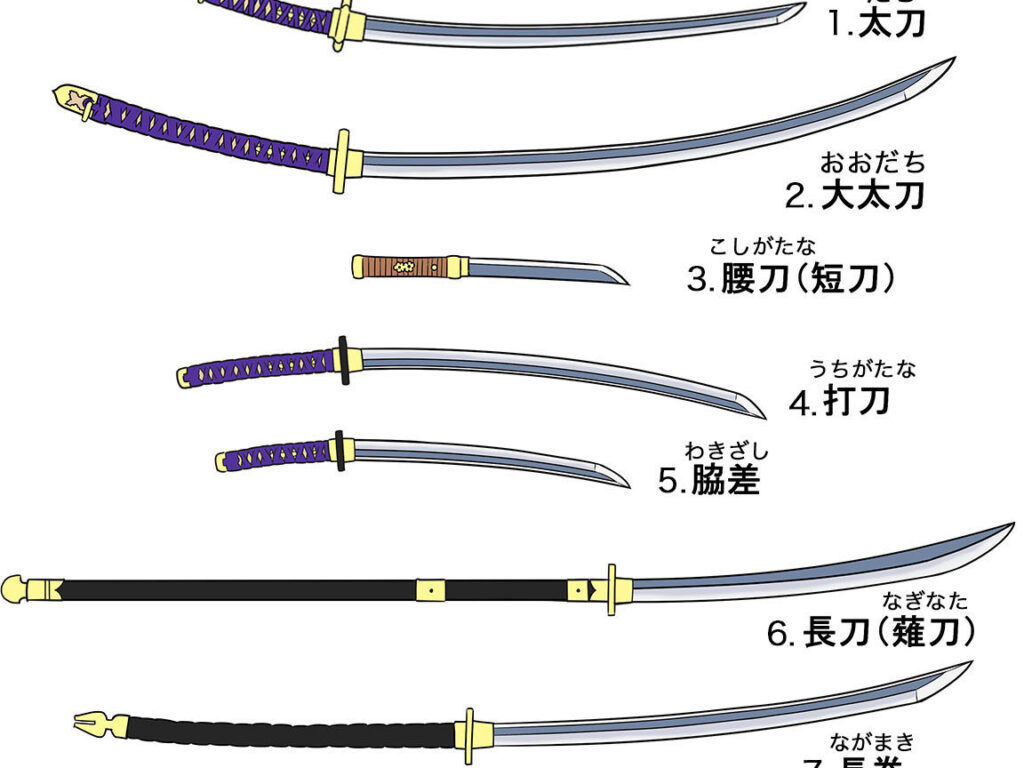

日本刀の種類

日本刀には多様な形式と特徴があり、それぞれに独自の魅力が存在します。以下に、日本刀の形式と刀身の特徴を詳しく見ていきます。

刀の形式

- 直刀(じかとう): 短い刀身を持つ刀。主に戦国時代に使用された。

- 曲刀(きょくとう): 曲線を描いた刀身。日本刀特有の形状で、斬撃に適している。

- 太刀(たち): 曲刀の中でも特に長いもの。武士の証として装飾が施されることが多い。

- 日本刀(にほんとう): 軍用の刃物として広く用いられ、優れた blade quality を持つ。

- 短刀(たんとう): 短い刀身で、主に護身用として使われる。

刀身の特徴

- 鋼質(こうしつ): 特殊な鋼を使用し、硬さや耐久性がある。

- 刃紋(はもん): 刃に現れる模様で、刀匠によって異なる。

- 厚さ(あつさ): 一般に、刃の厚さは斬撃の性能に関与する。

- 反り(そり): 刀の曲がり具合。反り具合によって斬り方が変わる。

- 重心(じゅうしん): 刀のバランスで、扱いやすさに影響する。

名前の由来と意味

日本刀の名前には、深い意味や由来があります。私たちが理解することで、その魅力が一層増します。

日本刀の名前の解説

日本刀の名前は、刀匠、製造地や特徴に由来することが多いです。以下のような例があります:

このように、名前はその刀の製作や特徴を示す重要な要素です。

名前に込められた意味

日本刀の名前は、文化や歴史を反映しています。具体的には以下の意味を持つことが多いです:

日本刀の保存と管理

日本刀の保存と管理は、その美しさと価値を保つために非常に重要です。適切な保存とメンテナンスを行うことで、刀の状態を良好に保ちながら、その魅力も維持できます。

保管方法

日本刀の保管方法にはいくつかのポイントがあります。以下のように適切な対策を行うことで、刀を劣化から守れます。

- 湿度と温度の管理:湿度は40%から60%、温度は20度前後が理想です。

- 直射日光を避ける:光が当たる場所ではなく、暗い場所に保管します。

- 適切なケースを使用:専用の刀ケースや鞘に入れて保管します。

- 定期的に通気:長期間使用しない場合も、通気を行うことが重要です。

- 保護油の使用:刀の刃には薄く油を塗布し、錆の防止を図ります。

メンテナンスと手入れ

- 定期的な清掃:刃や鞘の汚れを柔らかい布で拭き取ります。

- 刃の研ぎ直し:専門の職人に依頼して、適切な方法で研ぎ直します。

- 保護剤の塗布:定期的に保護油を塗布し、錆びや傷から守ります。

- 鞘や柄の点検:鞘や柄のひび割れや劣化を確認し、必要に応じて修理します。

- 刀の歴史を学ぶ:刀の由来や特徴を知ることで、愛着が増し、手入れにも力を入れられます。

Conclusion

日本刀の名前やその背後にある歴史は私たちに深い感動を与えてくれます。各刀の持つ物語や技術の進化を知ることで日本刀の魅力が一層増します。名刀たちの美しさや独自性は、単なる武器以上の存在であることを教えてくれます。

また、適切な保存方法やメンテナンスを通じて、私たちはこの貴重な文化遺産を次世代に引き継ぐ責任があります。日本刀を愛し大切にすることで、その価値をさらに高めていけるのです。私たちの刀に対する理解と敬意が、これからの日本刀文化を支えていくことでしょう。